|

●テクスチャデータ

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

●対応データ・適用可能テクスチャ

車体データと反射光ファイルデータは必ずセットで導入して下さい。詳しくは「導入について」項を参照ください。

|

|||||||||||||||||||

●テクスチャモデル

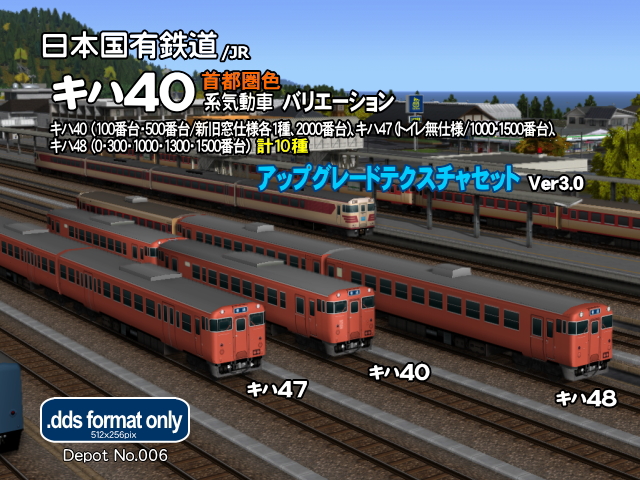

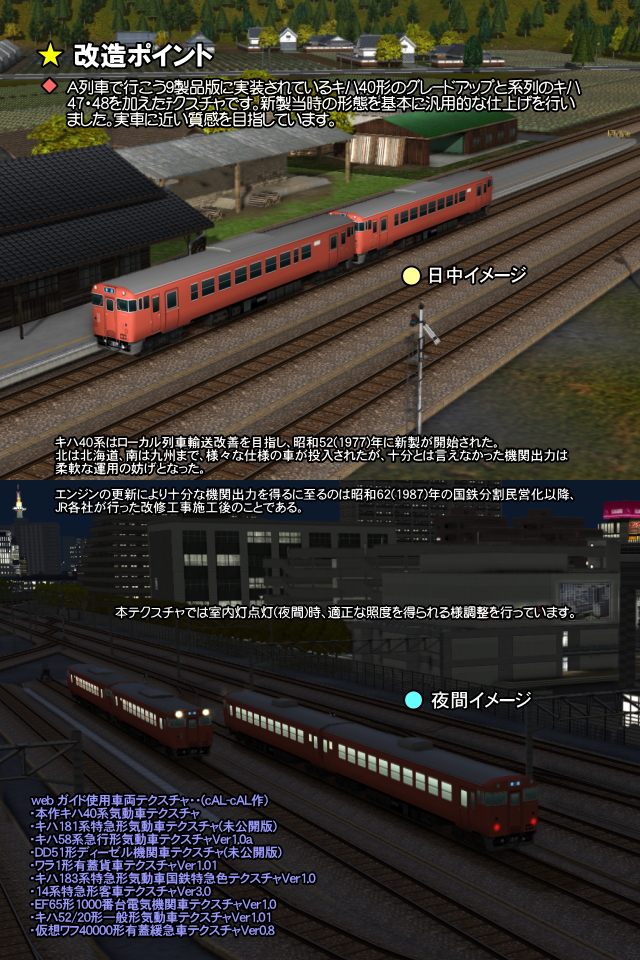

・昭和50年代~首都圏色単色時代の各地運用の姿を表現しました。実車新製時に準じた朱色5号、俗に言う「たらこ色」としています。新製時をイメージしていますので、後に退色の進んだ「焼きたらこ」状態のものは制作していません。

●実車について

キハ40系気動車は昭和52(1977)年から新製されました。客室設備を電車並みにグレードを引き上げ、エンジンなどの足回りを刷新して従来車からは大きく変化し、当時老朽化が進行していたキハ17系などの旧式車置き換えや客車列車の合理化などに投入、昭和57(1982)年までに合計888両が新製、日本全国各地で運用されました。

しかし、車内環境の改善は車体重量の増加を招き、刷新された機関も大幅な出力増を得ることができませんでした※1。総合的な走行性能は従来の1エンジン車並かそれ以下と言われ、加減速の多い運用や勾配線区運用では安定したダイヤを確保することができず、次世代の気動車としての地位を確立したとは言えませんでした。この問題は新製が終了した後、国鉄の分割民営化以降にJR各社が行った機関の改良や更新(1990年代以降)でようやく改善されるに至りましたが、現在は老朽化や陳腐化によりJR線からの引退が進んでいます。

●A列車で行こう9での活用

様々な問題点をはらみながらも、キハ40系は各地のローカル線で活躍をしました。旧国鉄時代はもちろん新世代の車両とのコラボレーションもこなせる脇役として存在感のある車両と言えるでしょう。また、譲渡車がローカル私鉄に譲渡されていますので、これらを模すことも可能です。

●バージョンアップポイント

|

||||||||||||||||||||||||||||

●加工のポイント

A列車で行こう9製品版の車両テクスチャは総じてモデリングが甘いという共通点を持っていますが、A列車で行こう9でのキハ40系はキハ40系全車共通の仕様であるはずのデッキがないという致命的なモデリングミスをしており、あるはずのトイレがない(キハ40の新製車は全てにトイレがあります。)などとといったエラーが反映されてしまっています。本テクスチャではこの致命的な問題点を解決することに主眼を置いて制作しました。

テクスチャーの差し替えという限られた中での加工ですので、妥協を余儀なくされた点もありますので、実車とは違う装備はある点をご了承下さい。以下A列車で行こう9製品版キハ40系との相違点と、断念したことを列記します。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

●テクスチャモデルについて

左/model①、右/model② |

|||||||

|

|||||||

左/model③、右/model④ |

|||||||

|

|||||||

|

|||||||

|

|||||||

|

|||||||

|

|||||||

左/model⑦、右/model⑧ |

|||||||

|

|||||||

左/model⑨、右/model⑩ |

|||||||

|

|||||||

●導入について

● 下記対象テクスチャを置き換えます。予めオリジナルテクスチャに対しバックアップの実行をお勧めします。

● 本テクスチャを導入しても、ゲーム内車両カスタム・購入ウインドウ(小窓)内での車両画像は置き換わりません。導入前のままとなりますのでご了承下さい。

● テクスチャの中には使用前にリネームを必要としまします。リネームの際は大文字小文字・記号等の差異にご注意下さい。

● A列車で行こう9製品版テクスチャには本テクスチャセットmodel①②(キハ40形100番台車)に相当する”キハ40北海道色”がありますが、互換性はありません。置き換え対象とはできませんのでご注意下さい。

| a9codec版 (ddsフォーマット) |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

●制作履歴

| バージョン | 公開日 | 更新内容 | |

| Ver1.0 | 2017.09.22 | 新規制作。ベース:キハ40形気動車テクスチャ(A列車で行こう9製品版)・キハ47形いさぶろう・しんぺいテクスチャ(A列車で行こう9製品版)・キハ58形気動車テクスチャVer1.0 | |

| Ver2.0 | 2021.11.09 | バージョンアップ(モデリング修正・カラー修正・連結器回りテクスチャ刷新) | |

| Ver3.0 | 2022.06.01 | バージョンアップ(テクスチャ修正・追加)・モデル追加(5種→10種) | |

●引用・参考資料、サイト

書籍:鉄道図書刊行会刊:鉄道ピクトリアル No.571 1993年2月号 【特集】キハ40・47・48形

web:ウィキペディアフリー百科事典 国鉄キハ40系気動車 (2代) より

web:ウィキペディアフリー百科事典 DMH17系エンジン より

web:ウィキペディアフリー百科事典 DMF15系エンジン (2代) より