|

●テクスチャデータ

|

||||||||||||||||||||||||||||

車体データと反射光ファイルデータは必ずセットで導入して下さい。詳しくは「導入について・・」項を参照ください。

|

●モデル

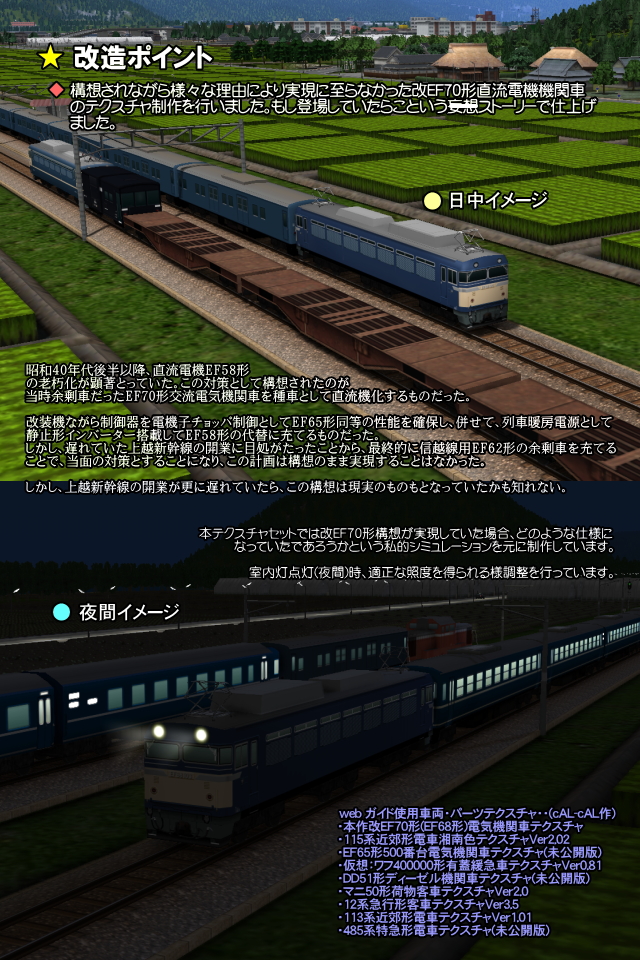

EF58形の代替として構想された改EF70形(EF68形直流電機機関車)がもし登場していたらという仮想上の姿を制作しました。

かつて、鉄道による小荷物輸送は全国規模で行われ、東海道・山陽本線など主要幹線においては荷物専用列車も設定されるなど本格的なものでした。しかし、人力に頼らざるを得ない非効率な形態は、昭和49(1974)年のオイルショック以降、宅配便事業に乗り出したトラック業界によって大きくシェアを奪われることになり、昭和61年、一部の新聞輸送を除き廃止となりました。この流れの途上、構想されながら日の目を見なかった電気機関車があります。

それが改EF70形・・・交流電気機関車の直流化改装機です。残念ながら本格的な動きを見せる前に開発が中止されてしまたため、正式な形式を与えられることはありませんでした。

この改EF70形は車体・台車・主電動機・補器類など利用可能な機器類は再使用した上でチョッパ制御を採用する計画でした。EF65形相当の出力を見込んでおり、早晩貨物用にとすることを想定した節もあります。先行調査ではなかったかと言われている国鉄鷹取工場へのEF70形の搬入は実現一歩手前の段階まで計画が進んでいたと示唆する声もあります。

本テクスチャではこの”改EF70形”が実現していた世界を想定しました。

●A列車で行こう9での活用

現実には存在しなかった車両ですが、実現していれば貨客両用に活躍したであろう事は容易に想像できます。あるいはブルートレインの牽引をも務めていた可能性もあります。不運にも用途なく持て余されていたEF70形時代とは全く違った”改”後の姿を仮想鉄道上で表現してみてはいかがでしょうか?

●加工のポイント

テクスチャーの差し替えという限られた中での加工ですので、妥協を余儀なくされた点があります。本テクスチャは表現の限界がありますのでご了承下さい。以下加工した点と、断念したことを列記します。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

●各テクスチャmodel

|

|

||

|

|

●【考察】時代のIF・・・改EF70形が存在する世界。

改EF70形が未成に終わった理由にはおおよそ4つのカギとなる出来事があります。これらの要素を紹介しつつ、もしこの構想が成立していたらのIFを考えてみます。

第1のカギ・・・EF58形の老朽化

第二次大戦後、増える直流電化区間で、旅客列車の牽引のため量産されたのがEF58形です。同機は172両が東海道・山陽・東北・上越・紀勢線の各線で荷物列車を含む旅客列車牽引に活躍しましたが、昭和40年代後半以降、老朽化が顕著となっていました。単純に考えれば新形機への交代が妥当といえますが、当時、旅客列車の電車化・気動車化が進んでおり、旅客牽引をターゲットにした機関車新造は抑えられる傾向にあり、さらに巨額の累積赤字がこうした投資を容易には許さない情勢がありました。結果として、状態不良車を整理しつつ、EF58形は使用が継続されることになります。

第2のカギ・・・湖西線開業とEF70形の余剰化

昭和47(1972)年、北陸方面への輸送改善の為開業した湖西線は途中区間に交直セクションが設けられたことから、ここを運用できる機関車はEF81形のみとなりました。機関車の付け替えが不要であり、大幅な時間短縮につながったこともあって、その後このルートは関西-北陸連絡のメインルートとなって、従来田村-糸魚川間で運用されてきたEF70形はこれにより一気に余剰化しました。当時新製から10年程度だった同機は減価償却を終えておらず(電気機関車の原価償却期間:18年)容易に廃車にもできず、転用先選定が難航しました。結果としてED72・73形の老朽化の置き換えの為、昭和53(1978)年に20両が九州地区へ転用されたものの、2年ほどで全機余剰車となり、結果としてこの施策は失敗という結果に終わりました。

蛇足ですが一般にはEF70形の九州地区転用が成功しなかった理由として軸重問題や列車暖房方式の不適合を挙げる資料を多く見ますが、そもそも置き換え対象だったED72・73形は軸重の問題からどちらも熊本・大分以南には入線できませんでした。また、九州線内ではEF70形が装備していた電気暖房ではなく、蒸気暖房が用いられており互換性はなかったものの、当時列車の気動車・電車化は着実に進捗しており、客車列車の本数は減少傾向にあって、同地区のED76形でさえ余剰車を生じている状況でした。さらにはEF70形は過大な出力を持ち、扱いづらかったという根本的な問題さえあり、そういった状況下で九州線内へのEF70形投入は現場の混乱だけを生み出すもので、そもそもED72・73形の置換は不要だったのではないでしょうか。

いずれにしても、EF70形はこの後減価償却期間を経過し廃車となるまで、新たな活躍場所を見出すことはできませんでした。

第3のカギ・・・開業が遅れた上越新幹線開業の影響

首都圏と日本海側の中核都市新潟を結ぶ上越線は、”本線”を名乗らないながらも物流上重要な路線です。しかし、新幹線開業前夜の同線は旅客輸送においても重要で、特急街道とも呼べるような状況でした。必然的に貨物輸送はこれの影響を受け、運転本数も限りがあったことから、貨物輸送に制約のあった信越本線の利用も必要としました。長期的車両運用を考えたとき、上越新幹線の開業は貨物輸送体系の見直しも当然含まれ、その中で上越線向け機関車の増備(のちのEF64形1000番台車)や、所要数減となる信越本線用EF62形の処遇問題は当然課題となったでしょう。結果として史実上EF64形の増備とEF62形の東海道・山陽線転配が行われた訳ですが、これらは新幹線開業によって可能となるもので、様々な事情による工事の遅れはこう言った車両計画にも多大に影響していたことは間違いないでしょう。(上越新幹線の当初開業見込みは1976年、実際の開業は1982年)

近年、高速化対応による運転時分の短縮は各新幹線で実施されていますが、上越新幹線においては難工事となり、不本意な軌道の屈曲が存在することとなった大清水トンネル内速度制限区間がネックとなり、運転時分短縮の障害となっています。もし、この大清水トンネルの開通が遅れれば、あるいはより良い線形による設計変更を行うといった英断が下されれば、同新幹線の開業は更に遅れていたでしょう。その場合、EF62形の余剰は生じず、東海道・山陽線転出はなかったかもしれません。とすれば、EF70形の直流機化計画は現実のものとなっていたかもしれないのです。(この場合EF62形は廃車まで信越線輸送に当たっていたでしょう)

第4のカギ・・・オイルショックに起因する小荷物輸送の衰退

昭和48年に発生したオイルショックは従来、企業貨物輸送を生業としていたトラック業界にも多大な影響を及ぼしました。大手貨物運送会社では新たな業態としてトラック輸送による小口宅配業を開始し、従来国鉄により行われていた小荷物輸送を圧迫することになります。国鉄としても輸送の効率化には無頓着であったわけではなく、パレット輸送の導入(マニ37・44・ワキ8000などのパレット台車対応の客車・貨車)により一定の効果はあったものの、冒頭に記したように小回りの利くトラック輸送は、国鉄の小荷物輸送に対して大きなアドバンテージがあり、急速な需要移行を促すことになりました。もし、昭和30年代の試作車カニ38を始祖とする輸送改善施策が発展し、輸送の効率化が進んでいたとしたら、国鉄による小荷物輸送はあと数年、あるいは国鉄分割民営化以降もより進化した形で残り、小荷物輸送事業が潰えることはなかったかも知れません。

こうした史実・考証をもとに、もしも、改EF70形が実現した場合の仮想鉄道史を書いてみました。ご笑納ください。

昭和47年、湖西線開業による物流ルートの変化は、それまでのEF70形の余剰につながりました。これを受けて、昭和50年から開発が始まったのがこの余剰EF70形を用いたチョッパ制御方式直流電気機関車です。目的は、近い将来老朽化を迎えるEF58形の代替で、改装にあたっては当時開発途上であった電機子チョッパ制御方式を採用するという大胆な構想を採りました。当時保守的と言えた国鉄には不相応ともいえますが、これはEF65形より200mmだけ長い車体にEF65形相当で電気暖房電源を搭載するという構想を実現するためには、EF65形と同じ機器搭載では機械室スペースや軸重の問題がクリアできなかったことが推測できます。言うまでもなく、この電機子チョッパ制御は後に201系電車でも採用されることになります。

試作機ED95形による走行試験が始まったのは昭和51年のこと(のちにED95形は飯田線に営業投入、史実では開発計画のみで頓挫)で、問題点はフィードバックされ改良された上で、翌昭和52年に改EF70形が登場します。形式はEF68形、当時国鉄F級直流電機は67・68が空番であり、本来ならEF67形とするべきところでしたが、当初の構想ではポストEF65として電気子チョッパ制御方式の標準形の構想があったことから67をこれに充てるため、EF68形と呼称されるに至りました。(ポストEF65形の話は架空です。本当は史実のEF67形が存在するため。EF67形標準機計画はその後とん挫、最終的に瀬野八補機の形式として充てられることにすれば改EF70形との共存が可能だと考えました。)

改造対象となったのはEF70 29~81、1001~1007の59両で、昭和53年から56年にかけて竣工、EF58形の置換に充てられました。(対象外となったEF70 1~21はそのまま北陸線に残り、昭和57年の引退まで運用。一時的に不足する北陸線運用は九州よりED74形を再転配し旅客牽引をサポート)国鉄の荷物・郵便輸送は国鉄分割民営化が行われた後も平成4年まで続き、JR貨物へ全機が継承されました。1990年代、電気暖房用電源設備を撤去して死重と冷房装置を搭載、2023年に全機が老朽化で引退しています。

ではEF68形はどういった外観をしていたか・・・

過去大幅改修された機関車にはEF58形やEF13、ED30形のように大幅な外観変化を遂げたものもいましたが、EF68形の場合、59両という大量改修であり、電機子チョッパ制御装置が安価なものではなかったことを考えると極力利用可能な設備は再使用したと想定しました。

基本的には車体は再使用した上で、長期使用を考慮に入れ、更新修繕も兼ねたとして、次の仕様としています。

・ツララ切りの装備・・・・当初計画では上越線での運用も考慮していたため。実際にはEF64形1000番台車が新製されたと想定。

・運転席窓の熱線入りガラス化・・・当時の新製車では標準装備。(ED76形やEF65形1000番台、EF64形1000番台など)

・ブロック式ナンバープレートへの換装・・・・文字自体は切り文字を再用(EF65形1000番台初期形でも同様の事例あり)

・運転席窓のアルミサッシ化・・・すきま風対策。当時の新製機はもちろん、既存機の改修も多数あり。(ED75形700番台車・EF71・ED78形など)

・EF70形1000番台で整備された寝台特急装備のうち元ダメ管引き通しはそのまま装備・・・・100番台として区分、後に紀勢線運用に当たっていた可能性も・・・

・集電装置はPS-22B・・・当時の標準パンタグラフ

・屋根上点検ハシゴは省略(取り外し式)・・・交流機だったので元々ない。

・総括制御を考えなかったため、前面は非貫通形

・塗装は新型直流標準塗装

形式付番の考証

今回のテクスチャ制作にあたり、フリーランスの模型などを参照しましたが、次の理由からEF68形という新形式を付番しました。

フリーランスの模型では、改EF70形をEF65形700番台あるいは1500番台としている作品が見られました。改EF70形は確かにEF65形相当として計画されていますが、EF65形とあまり変わらない全長で、電気暖房電源装置を搭載するとなると、前述の通り、EF65形と同じ制御方式では車体重量・軸重をEF65形相当にすることは困難であったと思われます。従ってEF65形とは似て非なるものとなり、EF65形の番台区分車とはなり得ません。時代を遡れば、旧型電機の中には外観の異なる社形電機を戦後ひとまとめにした事例はありますが、これらは形や出力が異なるものではあったものの、省型電機に準じた標準機器を改修により搭載した結果のことであり、形は違えど、似たような装備であったことから行ったもので、こちらも改EF70形とは様相が異なります。よって、番台区分車ではない新形式と想定した訳です。

と・・・もっともらしい理由を並べてはいますが、狙うところとしては、史実に実在した形式がそれなりに活躍し、余剰などにより寂しく消えていった車両など存在しなかったという欲張りな設定を改EF70形とともに仮想史として成り立たせるための方便であります。ご賛同を得られればと思います。<(_ _)>

●導入

● 下記対象テクスチャを置き換えます。予めオリジナルテクスチャに対しバックアップの実行をお勧めします。

● 本テクスチャを導入しても、ゲーム内車両カスタム・購入ウインドウ(小窓)内での車両画像は置き換わりません。導入前のままとなりますのでご了承下さい。

● 各テクスチャは使用前にリネームを必要としまします。リネームの際は大文字小文字・記号等の差異にご注意下さい。

| a9codec版 (ddsフォーマット) |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

●制作履歴

| バージョン | 公開日 | 更新内容 | |

| Ver1.0 | 2023.08.12 | 新規制作。ベース:EF65形500番台直流電気機関車テクスチャVer1.0 | |

●引用・参考資料、サイト

書籍:JTBキャンブックス 刊 幻の国鉄車両 (2007/10/12) より

web:ウィキペディアフリー百科事典 国鉄EF70形電気機関車 より

web:ウィキペディアフリー百科事典 電気車の速度制御/サイリスタによる連続位相制御 より

web:kano鉄道局 様 http://www.kanorail.com/index.html

他