No.088【A列車で行こう9車両テクスチャバリエーション】JNR/JR貨物 ワム80000形有蓋貨車 Ver1.0 No.088【A列車で行こう9車両テクスチャバリエーション】JNR/JR貨物 ワム80000形有蓋貨車 Ver1.0 |

|

|

|

●テクスチャデータ

| 初公開日 |

2023.10.12 |

| 最新バージョン |

Ver1.0 |

| 最新バージョン公開日 |

- |

| 収録テクスチャ数 |

5 |

|

A列車で行こう9向けテクスチャファイルです。以下の仕様の車両テクスチャが含まれています。

| モデル |

仕様 |

| 共通仕様 |

日本国有鉄道/JR貨物

ワム80000形有蓋貨車 |

|

| モデル |

仕様 |

| model [1]~[3] |

|

一次形・二次形・走行安定対策車 |

| model [4] |

|

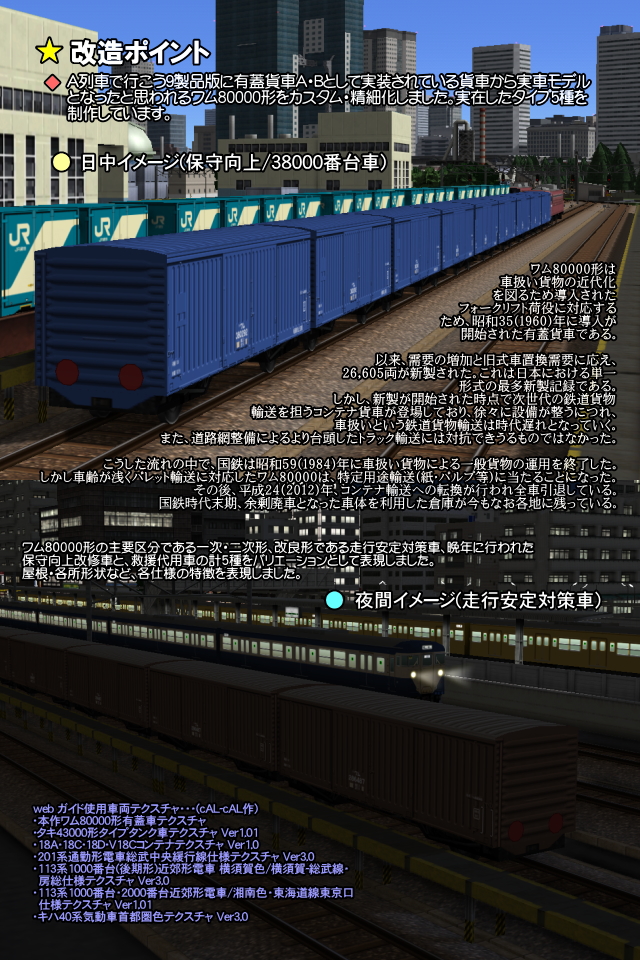

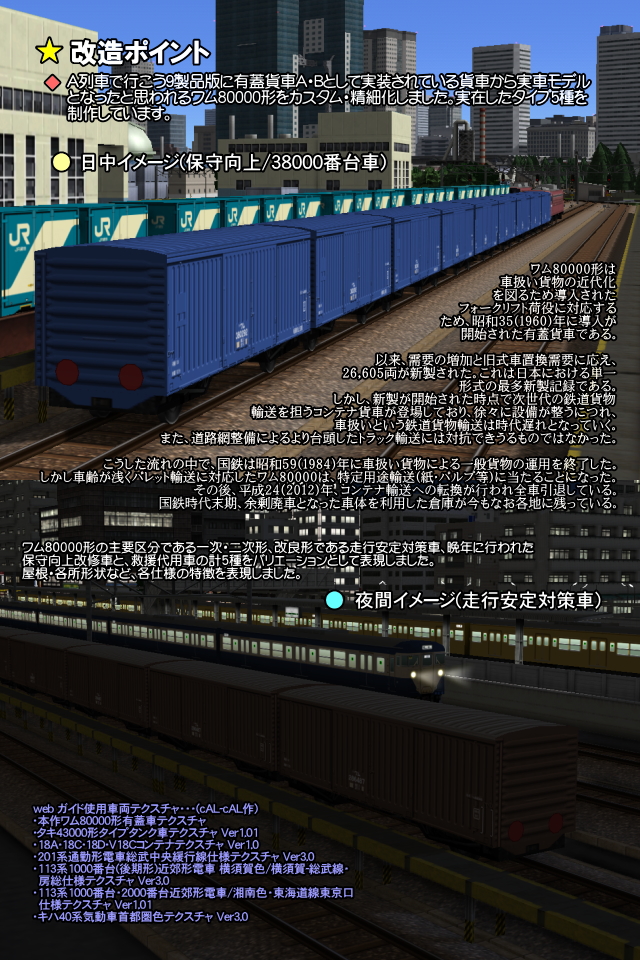

保守向上車(38000番台) |

| model [5]・[6] |

|

事業用車 |

|

|

|

●対応データ・適用可能テクスチャ

車体データと反射光ファイルデータは必ずセットで導入して下さい。詳しくは「導入」項を参照ください。

| 適用可能フォーマット |

適用対象(可能)テクスチャ |

| a9codec版 (.ddsフォーマット) |

有蓋貨車A(青)

有蓋貨車A(茶)

有蓋貨車B(緑) |

|

|

|

●実車について

鉄道開業以来、鉄道貨物輸送は車扱貨物(貨車1両を単位とする輸送方式)を基本としたヤード集結形輸送体系を採っていました。1960年代、次世代の鉄道貨物輸送を担うことになるコンテナ車が登場しますが、一方で従来の車扱い貨物の近代化を図るため導入されたのがパレット荷役による貨物輸送です。パレット荷役に対応する貨車としては従来設計の延長線上にあった昭和33年(1958年)のワム70000があったものの、より効率化を図るべく側扉総開き構造としたのがワム80000形です。車体はプレス鋼鈑を多用した構造で、黒一色からとび色に衣替えし有蓋車のイメージを一新しました。

車体は大型化、同時期の一般形であるワラ1形よりも全長は1m長くなりましたが、(ワム80000形:9,650mm、ワラ1形:8,040mm)これはパレット積によって在来車並みの荷重を積載できなかったからです。(逆にワラ1形では積載効率重視だったため、極端な差になった)

ワム80000形は昭和35(1960)年の増備開始から昭和56(1981)年までの20年間にわたり増備され、基本設計は維持しつつも、改良が加えられました。しかし、パレット荷役を採用しても車扱い貨物のスピードアップには限界があり、道路事情の改善が進んだ1970年代以降トラックを主体とする自動車輸送にシェアを奪われる結果となりました。こうして昭和59(1984)年のダイヤ改正で鉄道貨物の輸送体系は大きく転換、一般形貨車による車扱い貨物は運用を終了します。ワム80000形も半数以上が余剰廃車となりますが、紙・パルプやタマネギなど農産物の特定用途の貨物輸送に充てられることになりました。運用終了は平成24(2012)年のことで、あとをコンテナ輸送に託して貨車としての役目を終えています。)

一方で、国鉄分割民営化前後に本来の運用を解かれたワム80000の中には、救援用として事業用車に転用される車が少数ですがありました。従来、各現業機関では荷物客車や旧式の貨車をこれに充てていましたが、老朽化が進んでいました。一方のワム80000形は用途を失ってはいたものの、老朽化していた訳ではなく、自然な流れとして、こういった車の新旧交代はひっそりと行われていました。もっとも、こういった動きは一時的なもので、現業機関の統合や事業用車そのものの見直し(自動車や廃コンテナを利用した)により次々と姿を消しました。旅客会社に残ったワム80000形は令和2(2020)年JR東日本のワム287336廃車により終焉を迎えています。

●A列車でいこう9での活用

A列車でいこう9ではコンテナ貨車以外に貨物列車のゲーム的要素はなく、有蓋貨車は完全なお飾りですが、鉄道シーンを飾る素材としてはとても有用と言えます。ワム80000形は平成期にも残った貨車ですので活用の範囲は広いと言えるでしょう。

●加工のポイント

テクスチャの貼り替えという限定的なカスタマイズしかできないA9codecの仕様ですので、できることは限られますがイメージを追求して制作にあたりました。以下、できたこととできなかったことを挙げておきます。

| ◎ |

実車イメージに合わせた塗装としました(RGBカラー不採用)

とび色2号:103,72,56

ファーストブルー:55.89.168 |

| ◎ |

車体溶接・扉形状・把手などのテクスチャをモデル毎に精査し表現しました。 |

| ▲ |

形式・荷重などの標記類は識別ができる様不自然にならない程度にスケールオーバーで表現しています。 |

| × |

軸距離が単一です。スケール通りではありません。 |

| × |

普通に考えて屋根高さが低いです。(元々のスケーリングがおかしいようです) |

| × |

足回りなどの表現が実車とは異なります。(A列車で行こう9製品版のまま) |

| × |

解放テコがありません。また、端梁の表現が実車とは異なります。 |

| ◎:よい点(自画自賛・・) ▲:一部対応できた点 ×:断念・悪い点 |

|

|

●個別model解説

|

| model [1] ワム80000形 一次形(ワム80100~82899/計2800両) |

昭和32年に新製された初代ワム80000形(後のワム89000形)は初のパレット積貨車として登場しましたが、過小な容積や台枠強度不足から量産されず、従来形(ワム90000形)の改良形であるワム70000形が増備されました。一方で、初代ワム80000形の欠点を改めるべく再設計されたのが二代目ワム80000形です。初代で問題になった台枠の強化はもちろん、車体を大きく延長して容積の拡大を図りました。万全を期すため試作されたワム80000~80004の実験結果を踏まえ量産化に移行しています。model

[1] で表現した一次形の特徴は少ない屋根上のビードです。

全国各地で運用されましたが、昭和59(1984)年の車扱貨物の終了により用途を失い、国鉄分割民営化までに全車が運用を離脱しており、JR貨物に貨車として引き継がれた車はありません。model

[1] で標記したワム82506は現在小樽市総合博物館で静態保存されています。 |

|

|

| model [2] ワム80000形 二次形(ワム83000~188801/計4883両) |

ワム80000形の二次形は昭和43(1968)年10月のダイヤ改正(ヨンサントウ)に実行された貨物列車の最高速度引き上げに対応するため整理された有蓋車の補填と近代化を図るために増備されたグループで、わずか3年で5000両近くのワム80000形が営業線へ送り出されました。一次形ではプレス鋼鈑でなかった屋根を改め、室内の天井板を省略するなど一次形と比べ工程の簡素化が図られています。

ワム80000形は側面が全て開閉引き戸として設計されていますが、戸車の不具合が多発したため、昭和50年代に相次いで戸車の改修が行われています。本テクスチャセットではこの改修跡を表現していますが、統一された改修ではなかった様で様々な形態が存在しています。

一次形同様、昭和59(1984)年の車扱貨物の終了により用途を失い、国鉄分割民営化までに全車が運用を離脱しており、JR貨物に貨車として引き継がれた車はありません。

model [2] で標記したワム187953は盛岡市岩手県営運動公園内にC58 239、オハ35 2001と共に保存されていましたが、平成24(2012)年に行方不明となりました。その後神奈川県内で利用されていた様ですが、残念ながら再び所在不明となっています。 |

|

|

| model [3] ワム80000形 走行安定対策車(ワム280000~288499/計8500両) |

俗に280000番台車と呼ばれているワム80000の改良形です。側扉をアルミ化して軽量化を図り、走行性能を改善するため軸距離を拡大(260mm拡大して5300mmに変更)、床板鋼鈑の厚みを4.5mmから6mmへ強化、雨天時の入れ替え作業中に生じる落水対策のため雨樋形状を変更して縦樋を設置、耐候性向上を図るため耐食性ポリエステル樹脂(FRP)を屋根に塗布するなど広範囲な改良が行われました。

側引き戸のアルミ材採用は当時問題となっていた引き戸不具合対策として採用された様ですが、逆に軽くなりすぎたための破損事故も発生しており、注意喚起のための標記が施された車もあった様です。

このグループは国鉄分割民営化以降も運用され、後述する保守向上車(380000番台車)へ改修される車もありました。

model [3] で標記したワム286487は廃車後愛知県の団地内で防災備蓄倉庫として利用されていますが、この手の倉庫利用としては珍しく、車輪・レール付きで使用されています。(青緑色にペイント・表記はない) |

|

|

| model [4] ワム80000形 保守向上改修車/380000番台(ワム380000~380499/計500両) |

ワム80000形は従来の有蓋車から荷役という面では大きく進化した貨車でしたが、足回りについては基本的に従来と同じで平軸受けを採用していました。平軸受けは古くから車両の軸受けに採用され、構造が簡易たったものの走行抵抗が高く発熱を起こしやすいという欠点がありました。車扱い貨物運用終了後のワム80000形は長距離の特定用途貨物輸送に充てられたことからこれが問題となりました。そこで平軸受けをコロ軸受けに改修したのが380000番台車です。走行抵抗が大きく変わることから車体は新塗装に改められ、”転動防止注意”の表記も行われています。最終的にこの380000番台車が本来の用途で使用されるワム80000形の最後を飾ることになります。

二軸貨車は高速性能においてボギー台車装備車に及ばず、常にダイヤ上のネックとなっていました。ワム80000形は従来車に比較して走行性能は向上していたものの、最高速度75Kmという制限を超えることはできず、コンテナ貨車にとって代わられることは避けられなかったと言えるでしょう。

model [4] で標記したワム380292は380000番台車のうちの1両です。ファーストブルーという塗装は汚れやすく、また褪色するとその変化度合いが強く、SSの様な鮮やかな塗装でいた車は多くはありませんでした。 |

|

上:model [5]/下:model [6] |

model [5] ワム80000形 287336(JR東日本盛岡車両センター救援車代用)

model [6] ワム80000形 281395 (JR北海道旭川運転所SL機器運搬用) |

運用末期、ワム80000形は救援車代用や特殊用途(旅客運用改造車も含む)に充てられるものが散見されました。救援車は旧形客車や貨車に救援資材を積み、非常時に備え各車両基地に配置され、国鉄時代末期以降余剰となったワム80000形もこれに充てられる様になり、緊急時に備えていました。しかし、鉄道車両である以上定期検査は必要であり、道路事情が大きく改善された今日において、鉄道車両としての救援車の必然性はほとんどなくなってしまいました。こうした流れの中、救援車そのものが不要とされ、各車両基地に配置されていた車は順次廃車の道を辿りました。ワム80000形の救援車代用指定車は前述の通り令和2年に姿を消しています。

本テクスチャセットではこの用途のうち、最後の救援車代用として残存していたワム287336と、SLの動態保存に際して機材・資材運搬用として使用されたワム281395を加えました。

model [5] で表現したワム287336はJR東日本盛岡車両センターで救援車代用として使用されていた車ですが、SSに示したとおり、在籍末期の姿では国鉄時代から規定されていた白帯がありません。また、配置区(管理局・支社)名を示す標記もなく、わずかに旧運行表表示位置に”救援代用”と書かれていたのみで、ほぼ貨車として運用されていた時代そのままの外観をしていました。また、本来新製時に行われたFRP塗布のままであった屋根も車体色に塗られていました。(2020年1月廃車・ワム80000形実質上の廃形式に・・・)

model [6] 表現したワム287336はJR北海道のSL復活運転に際しその資材運搬用とされた車です。白帯付きとなっていますが、救援車ではないので関連した表記類はありませんでした。あるいは救援車代用であったものを用途変更したのかも知れません。(2015年度廃車)

本テクスチャセットでは4区分6modelのテクスチャを用意しましたが、実車ではこれ以外に下記に示す区分がありましたので紹介していきます。これらの車両は480000番台車を除き全て二次形相当までの車であり、国鉄の終焉前に全て車籍を失っています。

| 車番 |

登場年 |

両数 |

仕様など |

| ワム89000~89002 |

1957 |

3 |

初代ワム80000。小型。 |

| ワム80000~80004 |

1960 |

5 |

試作車。ブレーキ装置の位置などが量産車とは異なる。 |

| ワム188802~ワム188806 |

1971 |

5 |

側柱省略試作車。荷役に邪魔な側柱を省略した構造の車。外観は従来車と同じ。 |

| ワム580000~ワム580029 |

1967 |

30 |

鮮魚輸送用車。外装は白色。後に一部が味噌輸送に使用された。 |

| ワム581014~ワム581024 |

1967 |

25 |

i板ガラス輸送用。屋根に積み卸し口があった。 |

| ワム582000~ワム582004 |

1968 |

5 |

自動稲刈結束機。上下二段に積載できる仕様だった。 |

| ワム583000~ワム583011 |

1968 |

12 |

オートバイ輸送用。上下二段に積載できる仕様だった。 |

ワム584000 - ワム584469

ワム585000 - ワム585299 |

1971 |

770 |

ビール輸送用。(ワム585000~は在来車改造)太刀洗、竹下、万富、西ノ宮、尼崎、吹田、茨木、向日町、多賀、清洲、新守山、恵比寿、川口、倉賀野、取手に専用ホームを置き荷扱いしていた。 |

| ワム480000 - ワム480089 |

1998 |

90 |

木材チップ輸送用。在来車改造。あおり戸を備えるなど大規模な改造を行っており外観は在来車と大きく異なる。車体は赤紫色(JRFレッド)、平成20(2008)年運用終了。 |

|

|

●導入

| ● |

下記対象テクスチャを置き換えます。任意のテクスチャに導入できます。予めオリジナルテクスチャに対しバックアップの実行をお勧めします。下記置き換え対象に含まれない有蓋貨車B(黒色)については、導入した場合、片面の標記が反転してしまいますのでご注意下さい。 |

| ● |

本テクスチャを導入しても、ゲーム内車両カスタム・購入ウインドウ(小窓)内での車両画像は置き換わりません。導入前のままとなりますのでご了承下さい。 |

| ● |

テクスチャは使用前にリネームを必要とします。リネームの際は大文字小文字の差異にご注意下さい。 |

| ● |

置き換え対象テクスチャは候補が複数ありますが全てを同時導入することはできません。事情に合わせ、導入対象を選んで下さい。 |

|

|

a9codec版

(ddsフォーマット) |

| 本作テクスチャ |

車体テクスチャ名 |

反射光テクスチャ名 |

| model [1] |

|

ワム80000 一次形 |

d_wm8_1.dds |

m_wm8.dds |

| model [2] |

|

ワム80000 二次形 |

d_wm8_2.dds |

| model [3] |

|

ワム80000形 走行安定対策車(三次形・280000番台) |

d_wm8_3.dds |

| model [4] |

|

ワム80000形 保守向上改修車(380000番台) |

d_wm8_38.dds |

| model [5] |

|

ワム80000形 287336 (救援車代用仕様) |

d_wm8_e1.dds |

| model [6] |

|

ワム80000形 281395 (SL機器運搬仕様) |

d_wm8_e2.dds |

| 置き換え対象テクスチャ |

バイナリファイル |

| mt0.bin |

mt1.bin |

| テクスチャ名 |

車体テクスチャ名 |

反射光テクスチャ名 |

|

有蓋貨車(青) |

_d_kasya00a.dds |

_m_kasya00a.dds |

|

有蓋貨車(茶) |

_d_kasya00c.dds |

_m_kasya00c.dds |

|

有蓋貨車(緑) |

_d_kasya00d.dds |

_m_kasya00d.dds |

|

●制作履歴

| バージョン |

公開日 |

更新内容 |

| Ver0.8 |

- |

|

新規制作。ベース:有蓋貨車(A列車で行こう9製品版) |

| Ver1.0 |

2023.10.12 |

|

テクスチャ全面更新・公開。 |

●引用・参考資料、サイト

書籍:鉄道図書刊行会 刊 鉄道ピクトリアル 1994年4月号 <特集>貨車の魅力 より

web:ウィキペディアフリー百科事典 国鉄ワム80000,89000形貨車 より

ほか |

|