|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ●対応データ・適用可能テクスチャ 本テクスチャに反射光ファイルデータはありません。「導入」項も併読してください。

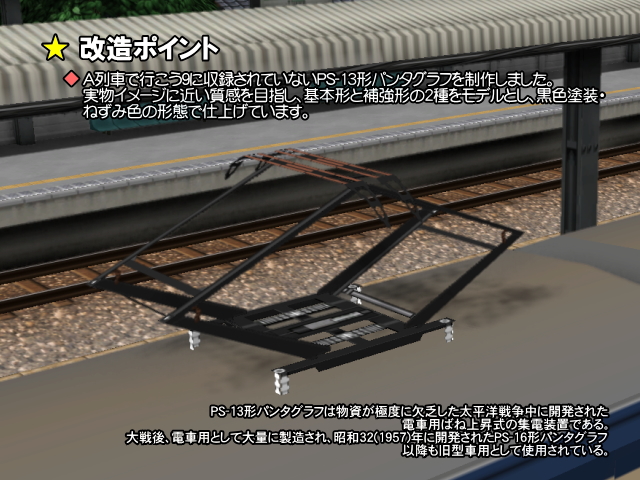

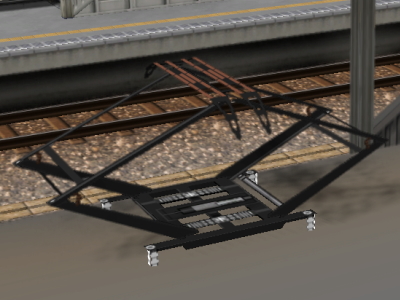

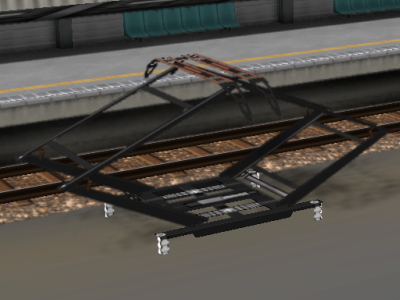

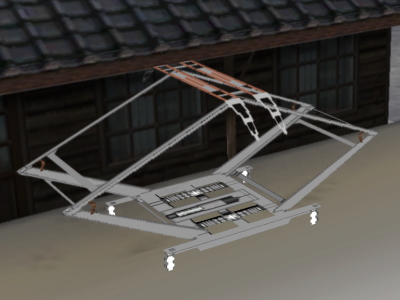

●モデル 旧型国電に多く装備されたPS-13形パンタグラフを作成しました。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

●実物について 第二次世界大戦中、物資が欠乏していた当時の状況下で、工作の簡易化と資材の節約を最優先目的に開発されたのがPS-13形※1パンタグラフです。製造初年は昭和19(1944)年、戦時設計車であるモハ63形、EF13形(旧車体)などに装備され始めたのが始まりでした。 強度は不足気味なものの離線しにくく、信頼性は高かったため、多くの戦時設計機器が戦後新たなものに改められる中にあって、昭和32(1957)年に後継となるPS-16形パンタグラフが開発されて以降も、1980~1990年代の旧型電車終焉まで使用され続けました。 ●A列車で行こう9での活用 A列車で行こう9製品版ではPS-13形を装備するモデルは存在しません。(辛うじて101系電車が新製当時使用していた程度)しかし、旧型車テクスチャを導入する上で、旧型車らしさを演出するには必須と言えるテクスチャです。本テクスチャでは標準形と強化形、使用末期に見られたねずみ色塗装の仕様を用意しました。 ●加工のポイント A列車で行こう9製品版のテクスチャは総じてモデリングが甘いという共通点を持っています。本テクスチャでは実物イメージの再現を目指して制作したものですが、テクスチャーの差し替えという限られた中での加工ですので、妥協を余儀なくされた点もありますので、実物の完全再現にはなっていません。以下実物との相違点と、断念したことを列記します。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

注1) 幻のパンタグラフPS-12形 昭和16(1941)年始まった太平洋戦争に際し、戦時体制に移行した鉄道省(1944年に運輸通信省鉄道総局に改組、後の国鉄)では戦局の悪化とともに車両の省資材・代用材化を推進することになりました。電車・電気機関車に装備されるパンタグラフも例外ではなく、設計変更された戦時設計形を導入します。従来、電車・機関車に装備されていたのはPS-10形(機関車用・空気上昇式)、PS-11形(電車用・バネ上昇式)でしたが、これらは軽量化を図る都合上、アームにアルミ合金(ジュラルミン)を使用していました。しかし時局の悪化で金属材の欠乏したことで、全面的に省資源化を図り登場したのがPS-12形です。ただ、このPS-12形は従来のパンタグラフに使用されていた天井管を持つもので性能維持上必要な構造ではあるものの、省略可とされました。そこでこれを改め登場したのがPS-13形です。このためPS-12形の採用例は少なく、戦後幻のパンタグラフと呼ばれることになりますが、幻と言われながらも昭和50年代までまで生き残りました。 ●導入 ● 下記対象テクスチャを置き換えます。置き換え対象テクスチャは候補が複数あります。事情に合わせ、導入対象を選んで下さい。反射光ファイルはありません。 ● テクスチャ導入前に予めオリジナルテクスチャファイルに対しバックアップの実行をお勧めします。 ● 導入に際してはコピーの上リネームして導入して下さい。いずれのファイルもリネームが必要です。

●制作履歴

●参考資料・サイト web:ウィキペディアフリー百科事典 集電装置 より web:ピクシブ百科辞典 PS13形パンタグラフ より web:東洋電機(株)HP より 日本におけるパンタグラフの歴史と東洋電機 Ⅰ |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||